平城京の変遷

- 平城京ができたのは710年元明天皇が律令制にもとづいた政治をおこなう中心地。(45代)聖武天皇は疫病の流行や飢餓なので740年から745年には都を 恭仁京(京都)、難波宮(大阪)、紫香楽宮(滋賀)と転々と移し替たのですが、(その際それまであった大極殿を解体・移築)745年に再び平城京を都とした。現在の大極殿 は第一次大極殿跡に復元されています。

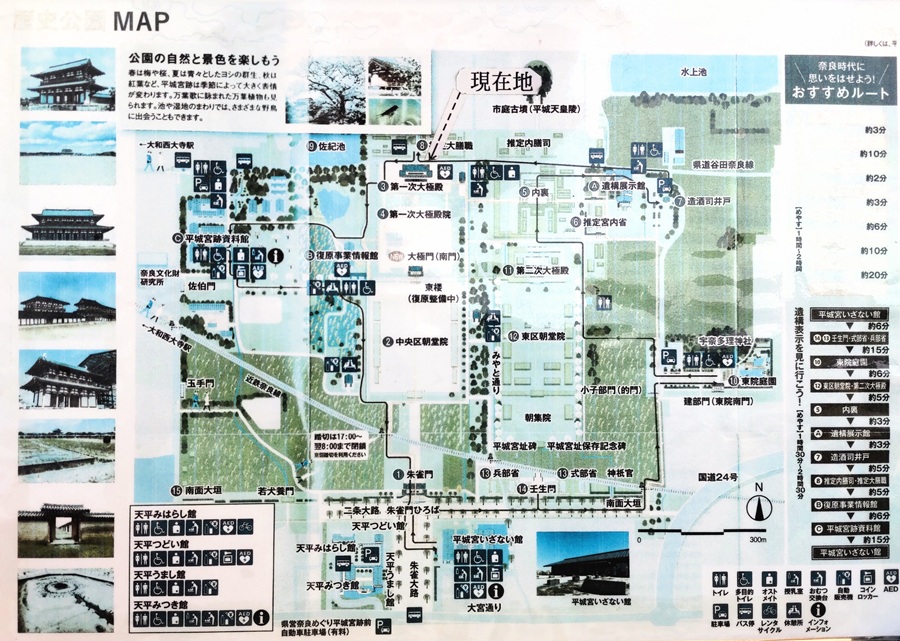

真夏日に四条大宮駅(近鉄電車)から歩いて朱雀門へ、それから大極殿へ向かって歩きましたが友人が途中暑さの為朱雀門で脱落、それから奈良へ行くたびに近鉄電車の窓から次回行こうと眺めていました(世界文化遺産内に電車が走っているのは珍しい)近鉄奈良駅から大極殿行き(大和西大寺駅行き)のバス停留所を確認して約20数分かけて到着、ボランティアの方に案内して頂きました

|

|

| 大極殿正殿 | 大極殿正殿より眺める |

大極殿正殿から奈良盆地を望む

ボランティアの方と二人して正殿内を案内を頂き見て回りましたが、今日は晴天でこんなに春日山、若草山の稜線が綺麗に見える日で良かったですね、遠くには興福寺の五重塔が修理の為覆い被さているのが見えました(奈良県内では一番高い建物〈50.937m〉)

造酒司(みきのつかさ)

お酒好きにとって、宮内で造酒司井戸がありお酒かが醸造されていたことには興味があります(復元されています)

濁酒(ニゴレルサケ)・清酒(スミサケ)・難酒(カタサケ:アルコール度数が高い濁酒)等・白酒(シロキ)黒酒(クロキ)は大嘗祭で供えられたとのこと。甕(みか=醸造用の陶製の瓶)が発見されている。水は軟水だろう?、当時も飲みすぎて二日酔い?いらん推察です。

- 世界遺産

- 1998年平城宮は「古都奈良の文化財」として東大寺などとともに登録

- 世界遺産

- 1998年平城宮は「古都奈良の文化財」として東大寺などとともに登録

- 大極殿行きバスは近鉄電車「西大寺駅」・近鉄「奈良駅」・JR「奈良駅(西口)」から行けますがバス停を案内所等で確認さ れることをお薦め、土地勘がないと迷います;バスは平日30分間隔で運行