- 京都のぶら歩きは二十数年前に発行された一冊の本に遡ります。「大人のための修学旅行」京都の歴史/著者:武光 誠

- 京都盆地の冬は底冷えがする日々が続き観光客も減少しますが、当日は晴天で気温も13度とぶら歩きには恵まれました。

知恩院は7万3000坪という広大な境内をもつ浄土宗総本山です。参拝の目的は小学生時代の遠足に遡ります、豪壮な三門(国宝)は我が国最大の楼門〈高さ24m,横幅50mは現存する木造門では日本最大〉で楼上から眺めた京都の街並みの景色と清水寺の本殿舞台から観る景色どちらも素晴らしい眺めですが何か違いを感じて気になっていたので、三門にあがるのが目的でした…残念、国宝でもあり建物保全の観点からか期間が決められていて何時でも登る事が出来なくなっておりました(三門にあがれる期間が決まっていて令和7年は11月頃との事です:要確認です)。

法然像をまつる本殿への参詣には男坂と女坂がありますが始めは三門を通る急な男坂を登り高い石段上に建つて下を覗くと雄大さを再認識、後は歳を考え無理せずに三門からはゆるやかな女坂で御影堂(国宝)に到着。その後は有名な「鶯張りの廊下」、小学生時代は恐る恐る歩きましたが「ホーホケキョ」と笑いながら歩るく自分を…すねた大人になったな。いやいや周りの外国女性ぐんも笑いながら何度も往復…ここは平和です。

〈清水寺・八坂神社・丸山公園からも近い(同じ東山区)ので参詣をお薦めです〉

*知恩院は法然が営んだ浄土宗総本山、

*法然は美作国久米(岡山県北部)出身

*南無阿弥陀仏と唱えていれば「極楽にゆける」(専修念仏)

徳川家康は浄土宗の信者で、江戸幕府には手厚い保護を受ける

徳川家康は浄土宗の信者で、江戸幕府には手厚い保護を受ける

*三門は〈徳川2代将軍徳川秀忠の寄進(1621年完成)〉

*本堂は徳川家光が建てさせ「鶯張りの廊下」が知られる

-

-

|

|

| 方丈庭園 |

御影堂(国宝) |

- 鶯張りの廊下(ウグイスばりのろうか)

廊下を何度も歩いて鳴き声を聞きましたが?

鳴き声は期待した「ホーホケキョ」という雄のウグイスの美しい鳴き声で春の訪れを感じるのではなく、「地鳴き」=「チャッチャッ チャッチャッ」外敵が現れたことを知らせる警告音、敵に対しての威嚇のようです。私には「さえずり」=「ホーホケキョ」に聞こえましたが。「地鳴き」は1年を通して雄だけでなく雌も出す鳴き声、さりなん女性の方が歩いても鳴いていました。

廊下の板から、春の訪れを感じる小旅でした。

「鳴かぬなら ホーホケキョと 鳴いてやる」…もっと歌声の勉強してやと鶯が飛び去りました。

*写真撮影は不可ですが、廊下の仕組みが解るように展示あり。

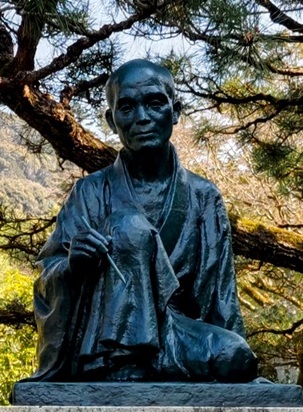

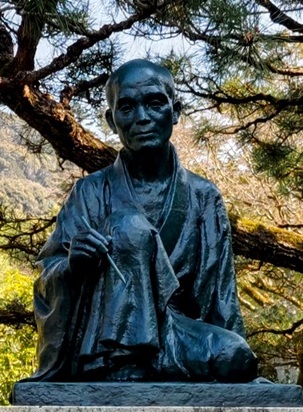

- 友禅染の祖(宮崎友禅斎の像)/友禅苑...女坂の登り口横に入り口あり。

京友禅は4月から始まる春の京都を華やかに彩る「祇園をどり」、5月「鴨川をどり」の舞妓さんや芸者さん達が着られ・帯は西陣織、華やかです。

-

- 参詣は、京都市バス12・31・46・201・202・203・206系統「知恩院前」下車して新門から三門へがお薦め。

威厳のある三門に向かって歩きながら眺めると華やかな京都市内とは少し違い神秘的な感じがします。

参詣後は横にある「丸山公園」京都で一番古い公園です、花見の時期はお店も出て大変賑やかです。

-

徳川家康は浄土宗の信者で、江戸幕府には手厚い保護を受ける

徳川家康は浄土宗の信者で、江戸幕府には手厚い保護を受ける